Rafael Cervantes Flores

Autodenominado 'obrero de la palabra', estudió Comunicación en la FES Acatlán de la UNAM, donde surgió su interés por la diversidad cultural de México, llevándolo a formar parte de los colectivos Sohuame Tlatzonkime y Ve’i Ñuu Savi, y al estudio de lenguas originarias como mexi’katl, tu’un savi y yoremnokki, vocación que hoy, como reportero en la Dirección de Medios del INAH, sigue de primera mano. Ha colaborado en proyectos independientes como Revista N3rvio, Desocupado y Citric Magazine, y en diarios de circulación nacional como La Razón.

Durante los primeros días de mayo, en la Montaña baja de Guerrero, diversas comunidades nahuas realizan rituales para tener buenas lluvias en los siguientes meses y, por ende, buenas cosechas. Uno de los más llamativos tiene lugar en Zitlala, ‘lugar de estrellas’, donde ocurren peleas de tigres[1] con el fin de ofrendar sangre para dicho fin.

Esta costumbre, que se realiza cada 5 de mayo y marca el inicio del ciclo agrícola, es conocida en náhuatl como atsatsilistli y se traduce al español como ‘petición de lluvias’, aunque su etimología proviene de atl, ‘agua’; tsatsi, que es el verbo ‘gritar’ o ‘clamar’, y el sufijo –listli, que convierte cualquier verbo en sustantivo. Así, el significado es algo como: ‘grito al agua’ o ‘la acción de clamar por agua’.

En casa de sus respectivos capitanes, los tekuanimej[2] de los tres barrios de Zitlala comienzan a reunirse y bailar al ritmo de los sones que toca la banda de música de viento. Posteriormente se dirigen al centro del pueblo, donde la gente, tanto local como de otros puntos del estado, como Chilapa o Chilpancingo, se distribuye expectante alrededor de una cancha de basquetbol que, para la ocasión, es delimitada por una malla metálica.

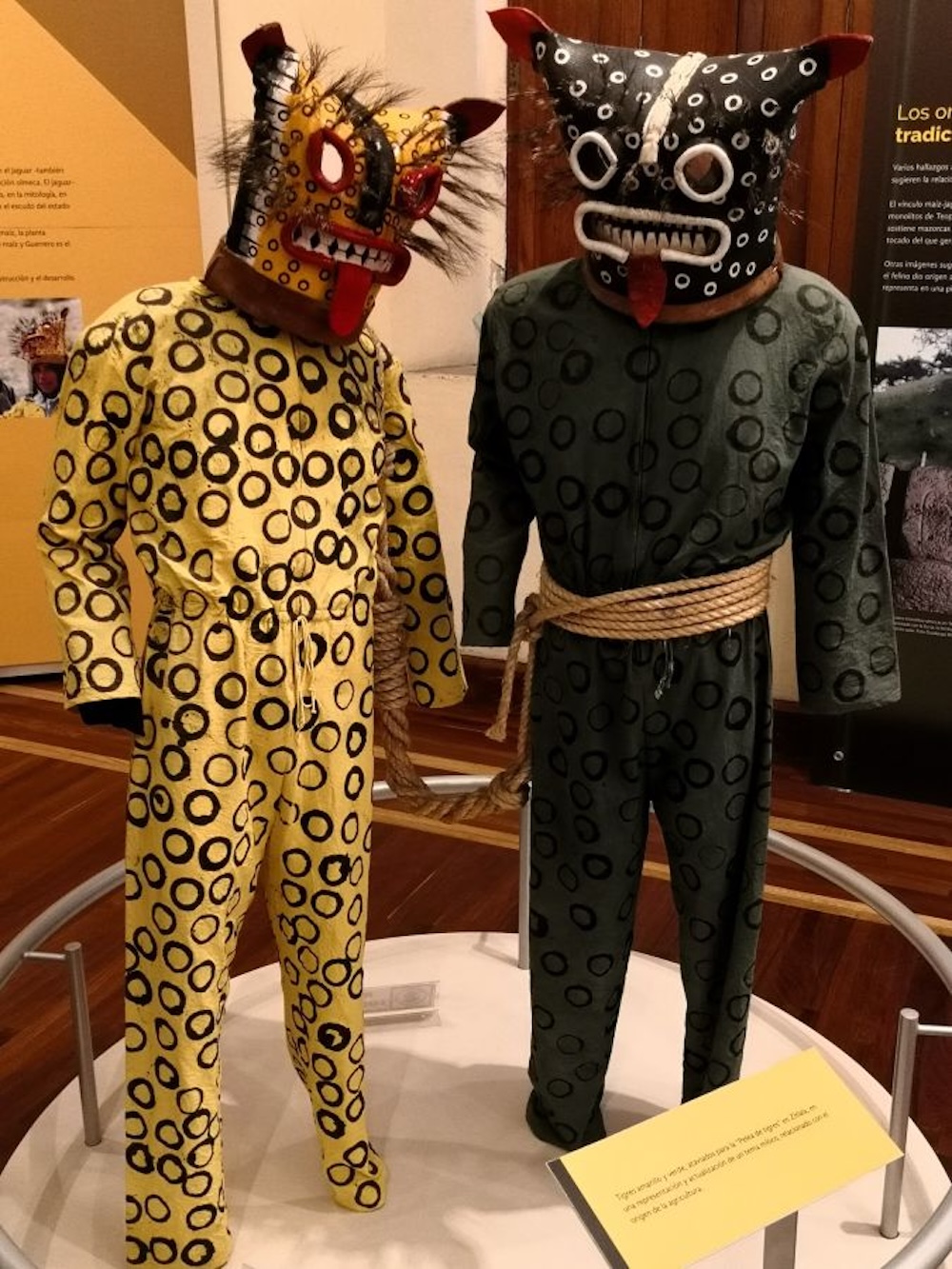

Los peleadores se protegen la cabeza con máscaras que emulan la cara de los citados animales, hechas de cuero curtido de res y decoradas con pelos de jabalí; en su mayoría son amarillas y verdes, pero también hay rojas, blancas o negras. Algunos portan el ajuar completo, cual si fueran guerreros jaguar que viajaron en el tiempo, otros visten ropa gruesa para protegerse de los golpes, y también hay quienes combaten con los brazos y el torso desnudos.

Los tigres se dividen en dos bandos. El primero entra a la ‘arena’ acompañado por referís, pero el otro se hace un poco más del rogar. Finalmente ingresa y comienzan los enfrentamientos, en los que se golpean en el cuerpo, los brazos y las piernas con un chicote hecho de reata trenzada y endurecido con mezcal, el cual se amarran alrededor de la cintura simulando la cola del felino.

El tigre que más resiste a los golpes es el vencedor. También, cuando uno de los contendientes cae o se rinde, la pelea termina. El ganador alza su chicote en señal de victoria y baila con la música de banda que no deja de sonar y se entremezcla con el sonido del tambor y la flauta, usados en otras danzas tradicionales como las de los tlacololeros o los tecuanes. Tras los porrazos, algunos se dan la mano o se abrazan.

En el entorno, el olor a mezcal es penetrante. El destilado también es parte del ritual, pues sirve como una especie de anestésico para resistir los golpes. El calor es intenso, pero no hace que los asistentes se muevan ni un centímetro en las gradas o alrededor de la malla, pues no quieren perderse ninguno de los combates.

Hay contrincantes que se retan entre sí e incluso las mujeres se agarran a ‘reatazos’. Todo sea para cumplir con la premisa de: una gota de sangre por una gota de lluvia. De acuerdo con los pobladores, los golpes con la cuerda simulan los rayos y truenos que, si todo sale bien, anunciarán las precipitaciones.

Este ritual tiene sus orígenes en un mito de la comunidad, que cuenta cómo los gobernantes Acatl[3] y Zitlalin, convertidos en un jaguar verde y otro amarillo, robaron semillas de maíz a Tláloc en el sitio cosmogónico llamado Tonacatépetl. Al percatarse del hurto, la deidad lanzó rayos, centellas, viento y tempestades contra los felinos que, en su huida, tiraron los granos; al darse cuenta de ello, discutieron y comenzaron a pelear entre sí.

La batalla duró tanto tiempo que los tekuanimej se sacaron sangre con los zarpazos y golpes que se dieron, hasta caer rendidos. Entonces, el pueblo percibió que las semillas que regaron por el suelo germinaron con el agua, el viento y el sol, para servirles de alimento y creyendo que esto se debió, precisamente, a la riña.

[1] Se trata de jaguares, pero en esta región es común llamarles tigres.

[2] Es el plural de tekuani, que significa ‘fiera’, en náhuatl. Este término también es utilizado para referirse al jaguar.

[3] Este ritual también existe en la comunidad de Acatlán, perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez, donde las peleas se llevan a cabo en el llamado cerro Cruzco. Allí los peleadores solo recurren a sus puños para combatir.